新宁古代夫夷侯国的来历

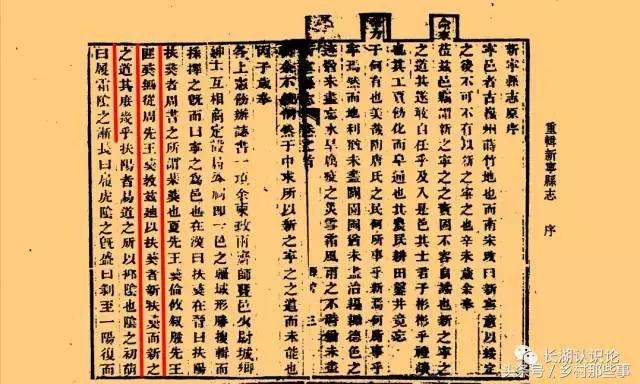

→“夫夷”之来历,几无信史可考。康熙、道光年间《新宁县志》的编纂者,都试图解答“夫夷”的来历与含义,可惜走上了旁门左道。缘何?以“彝”易“夷”, 都云“夫夷”古称“夫彝”者,根本就未辨清“彝”、“夷”之改易及前后渊源,刻舟求剑、缘木求鱼,最终得出的结论当必定谬以千里也。如欧阳甫在《新宁乡土志》中解释为:新宁境内金城山上脉有芙蓉岭,因“芙蓉”(古又写作“夫容”)与“夫彝”古时音近,水以山名,故有夫彝水;国以水名,故有夫彝侯国。曾任新宁知县的安舒在《新宁县志.序言》中写道:“宁之为邑也,在汉曰‘扶彝’,在晋曰‘扶阳’。‘扶彝’者,《周书》之所谓‘棐彝’也。夏先王‘彝伦攸叙’,殷先王‘匪彝无从’,周先王‘彝教兹迪’。以‘扶彝’者,新扶彝而新之之道,其庶几乎。”意即用道德、伦常、一定的法则对百姓进行持久的启蒙、教化。

嘉庆年间新宁县知县安舒,将“夫夷”释为“棐彝”

/图片来源:《(道光)重辑新宁县志》

→欧阳甫之说穿凿附会,实在牵强。而安舒之说下对了结论,却走错了路子。因为,夫夷从来就只称过“夫夷”,从未有过“夫彝”之说!以未有之“夫彝”,去探源“夫夷”之本意,岂不谬矣也哉!(为何有清一代要以“彝”易“夷”,另文再论。)

→当代湖南民俗社会学家何光岳(何先生是一位怪人,一生著述颇丰,常有惊人之论,在学术界毁誉参半)认为:“(东夷部落中)梁人和虎夷有一支分别南迁到湖南武冈的都梁和新宁的夫夷水。”可见夷人部落早于汉人进入资水流域。邵阳市史志办尹敬中先生据此考证得出:“夫夷”即是“夫水之旁居住的夷人”之意。而夫水之得名,乃因最早居住在夫夷水边的是扶氏部落。考扶姓来源,确有源于盘古氏,出自古代梅山蛮一系,属于汉化改姓为氏者。此说言之有据,水以族名,地以水名,符合中国历史上山水、地望命名之法,可信度较大。对,没毛病!

扶姓:据考,在资水流域确有扶姓存在/图片来源:网络

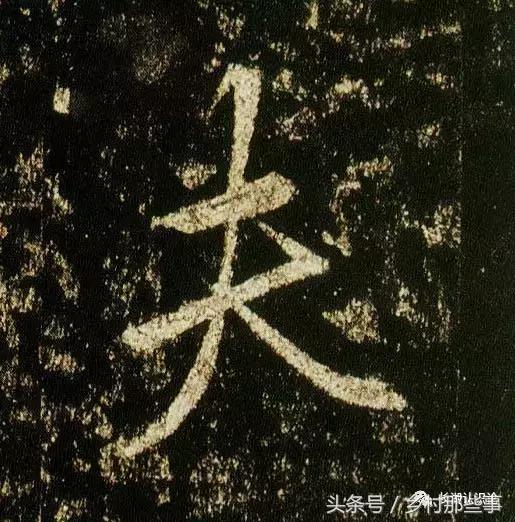

→然笔者以为,“夫夷”之得名,本就源自中原汉族与夷族之间的冲突,源于汉人政权对夷人部落的教化与宣威。《礼记·郊特牲·第十一》载:“夫也者,傅也。夫也者,以知帅人者也。”意即:所谓“夫”,就是师傅的意思。作为师傅,自然要以智慧领导别人。又《礼记·王制·大夫注》云:“大夫者,扶进人者也。”意思就是,那些做大夫的人,要做好师傅,教化、帮扶其他人懂得文明礼仪,帮持他人进步。也就是说,在上古时,“夫”除了我们所熟知的义项之外,于王教而言,“夫”与“傅”是相通的,有作师傅、启蒙、教化愚昧之意,“夫”的职责就是要使化外之民知教化、懂礼仪、来归化,最终实现“普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。”随着字义的变化,“夫”通“傅”的功能作用弱化,“夫”只在某些特定名词、称呼中还带有“傅”的意思。因此,东晋时将“夫夷”省易为“夫”时,便认为“夫”无实义,更之以“扶”。

行书体“夫”字:上古时,义可通“傅”/图片来源:网络

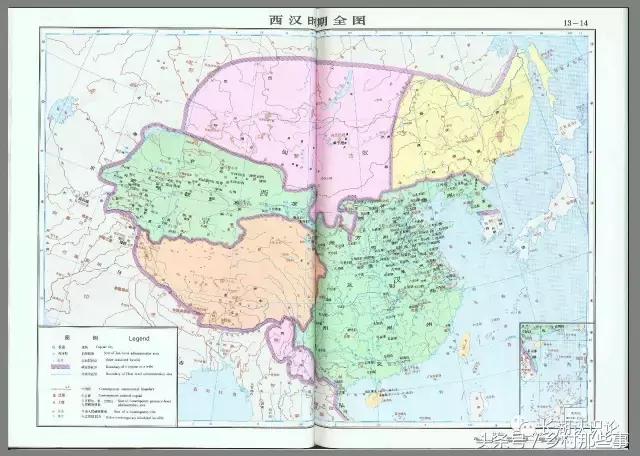

→此时,历文景之治后,汉武当政,国力炽旺,开疆拓土正逢其时,与北方匈奴激战正酣,招降了夜郎,正在全力向闽越、南越地带开拓。恰好武帝施行推恩需分封长沙国定王诸子,将侯国摆置于与越人部落交锋地带,既可推进汉王朝统治向南方延伸,又可避免中央政权与越人部落直接对峙,还能以教化服膺后的侯国为基地,继续向南方深入,真可谓是“一箭多雕”。于是,应景而置,顺势而为,侯国已封,“夫”夷正好!朝廷派的人来了,夫夷侯国要做好师傅,负责将这些蛮荒之地的夷人们好好的启蒙、教化一番,莫使他们再与朝廷作对,好好地学学礼仪,好生地把田地种好,自觉地把租税上交,做大汉王朝的好子民!

西汉时期全图/图片来源:谭其骧《中国历史地图集(第二册)》

本文编辑:铁打的宝庆

湘公网安备 43010402000822号

湘公网安备 43010402000822号