邵东名胜古迹(四):壮丽大云山,蕴藏湖湘文脉的名山

大云山,古名邪姜山,又名白云峰,地处邵东、衡阳、祁阳三县交界处,主峰坐落于邵东县堡面前乡和灵官殿镇境内,为邵东县第一高峰,与衡阳祝融峰、长沙岳麓山同属南岳七十二峰。

大云山的地名(当时叫邪姜山),最早出现于北魏郦道元《水注经》中:“蒸水出衡阳重安县西,邵陵县界邪姜山。”清末地理学家熊会贞在《水经注疏》中详解:“此云蒸水出邵陵县界邪姜山,隋以后改县为邵阳。《水道提纲》又云,出衡阳县西南界之大云山。大云山即邪姜山,盖此山跨邵阳、祁阳、衡阳三县界。”

其实,古人所说的邪姜山并非只是一座山峰,而是指绵亘东南数十里的山脉,发脉于邵东县简家陇镇的皇帝岭。清道光三十三年刻印的《宝庆府志》第六十二卷、疆里记载:“今按黄帝岭之脉迤逦而东四五十里突起为大云山,二山即邪姜山之通称乎,未可知也。”今天的卫星地图可证实,“黄帝岭之脉的确迤逦而东四五十里突起为大云山”,皇帝岭和大云同属邪姜山脉,且二者皆为蒸水的源头。(详见拙作《邵东名胜古迹(三):雄奇皇帝岭,秦风汉韵总关情》)

相比衡阳祝融峰、长沙岳麓山闻名天下,邵东大云山虽然山水俱佳,但由于长期偏居一隅,过去外界知之甚少,直到近些年交通、信息得到改善后,才走出“深闺”为人们熟识。

大云山之美,首先在于雄伟壮丽。其主峰高达998米,超出长沙岳麓山三倍。站在远处眺望该山,但见山势磅礴,连绵不绝,白云飘荡山间。明朝著名旅游家徐霞客如此描绘:“盖邵阳、常宁之间迤逦而来,东南界于湘(湘江),西北界于蒸(大云山脚下的蒸水),南岳岣嵝诸峰,乃其下流回环之脉。”登上山顶,一脚踏三阳(邵阳、祁阳、衡阳),方圆数百里江山尽收眼底,让人顿生“会当凌绝顶,一览众山小”之感。

除了山势雄伟,大云山还拥有丰富的旅游景观,境内“山、水、石、林,水系十分发达,溪、瀑、泉、涧、潭兼具,动植物种群繁多”。不仅拥有南天柱、一线天、鸭婆石、坚根石、青蛙石、叫化岩、鸡冠峰、姊妹石、狮子石、道士石、仙人斧、仙人桥等罕见地貌,而且拥有六仙殿、锡瓦殿、妙峰庵、申太芝炼丹寺院、古代炮楼等众多人文古迹。

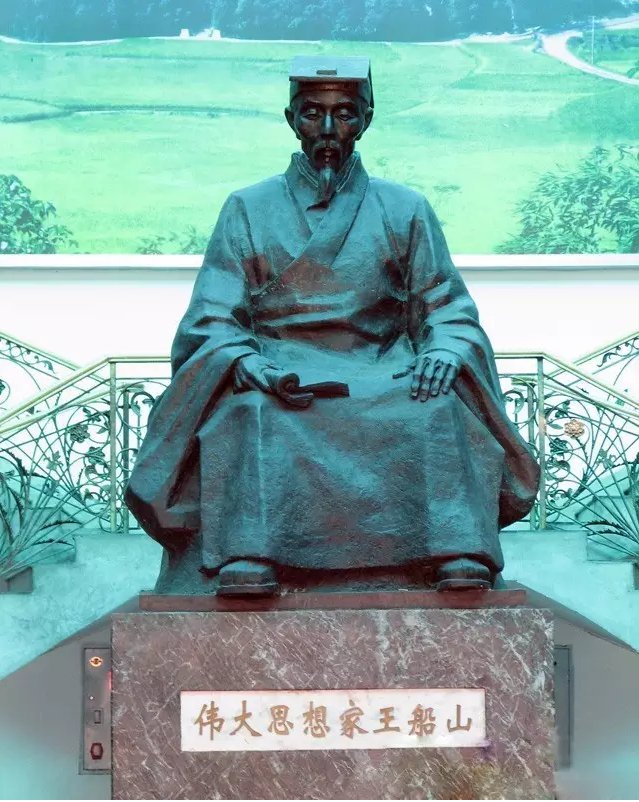

如果说大云山的奇山异水让人流连忘返,那么,明末清初最杰出的思想家王夫之在山间隐居著书立说、谈经论道,赋予大云山厚重的文化气脉,更值得人们亲临感受。

据史料记载:清顺治8~11年(1651~1654),王夫之抗清失败后,从广西脱险返回衡阳老家,与大哥王介之隐居耶姜山(如今的大云山),历时3载。他曾与山上妙峰庵不少僧徒都有交往,作《广明大师(黄将军)小传》,访茹孽大师、万峰韬长老等。他对玄奘的法相宗特别欣赏,写了《三藏法师八识规矩赞》和《相宗络索》,对佛学既有批判,又有吸取。

在满清政权稳固、抗清复明无望后,王夫之“隐居四十年著述以终。凡著书四百余卷,八百余万言,淹贯经史,贯通群籍。”其间,他多次到大云山登高抒怀,其游记名篇《小云山记》(“小云山”实为“大云山”中的一座山峰,如今统称为“大云山”)文末特别指出,“予自甲辰始游(甲辰:指康熙三年(1664)),嗣后岁一登之,不倦。友人刘近鲁,居其下,有高阁藏书六千余卷,导予游者。”

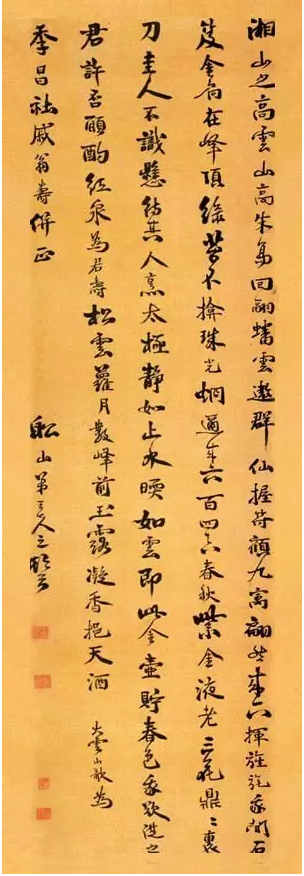

弥足珍贵的是,王夫之还写了一首《大云山歌》,以书法作品存世。他的墨迹传世稀少,《大云山歌》书风神清气舒,可谓难得珍品。

王夫之《大云山歌》

对王夫之而言,大云山是他隐匿安身之山,这里的巍巍高山、莽莽林海、清风明月,还有志同道合的友人,使他远离清廷的迫害,使他疲惫的身心得到憩息,汲取日月山川的正气。

可以想象,月朗星稀的夜晚,大云山上,苍穹之下,伟大的思想家面对拂面清风,当空明月,发出“清风有意难留我,明月无心自照人”的概叹,更加坚定“六经责我开生面,我自从天乞活埋”的信念,埋头写作皇皇巨著。他学说中强调的“实事求是、经世致用、否认‘天命’、趋时更新”的思想,成为湖湘文化最核心的思想,激励后世一代又一代人们去思考、奋斗、改革中国和世界。

除了王夫之,南宋进士罗宗之、清朝举人邹统鲁、刘庚先等文人也曾在大云山一带隐居,给大云山留下众多诗文故事。

滕王天下阁,岳阳天下楼。王勃、范仲淹的斐然笔墨成就了滕王阁、岳阳楼天下名阁名楼的地位,王夫之写作的《小云山记》《大云山歌》同样为传世佳作,也正吸引越来越多的人对大云山投注目光。

本文编辑:铁打的宝庆

相关内容

- 邵东翰林农庄:漫山遍野的杨梅果实鲜亮诱人(2017-06-06)

- 邵东玉竹 (2017-06-07)

- 古奇洞邵东的香格里拉(2017-06-29)

- 闲假的好去处——邵东星海农业观光园(2017-07-04)

- 邵东大云山,鲜为人知的美(2017-07-05)

- 邵东旅游月令(2017-07-11)

- 邵东十大推荐的旅游景点(2017-08-30)

湘公网安备 43010402000822号

湘公网安备 43010402000822号