宝庆刻瓷 刘金铎

刻瓷艺术肇始于秦汉(古名“刻剥玉”),成熟并流行于清朝,其制品不褪色,耐收藏,有鲜明的艺术个性,因而由民间工艺演变成为宫廷艺术。帝王和文人墨客喜好玩赏瓷器,时常在晶莹如玉的瓷釉面上咏诗题文,为保存笔痕墨迹,艺人们就用刀在瓷面上刻划出轮廓外形,因此早期的刻瓷出现于清朝乾隆年间的宫廷。至清代中后期,刻瓷艺术十分兴盛,北京曾设立“造办处”,聚集了各地能工巧匠进行艺术创作,这时的刻瓷不仅限文字,已发展到以山水画为题材的艺术品,刻瓷对象扩大到瓷板、花瓶和文具等物。现存最早的刻瓷艺术作品就是清代道光年间的。

光绪二十八年(1902年)顺天府承办北京工艺学堂,又称工农学堂,开设各种工艺课程,其中就有刻瓷一科。可是随着时间流逝,此项技艺逐渐失传,鲜有人掌握。

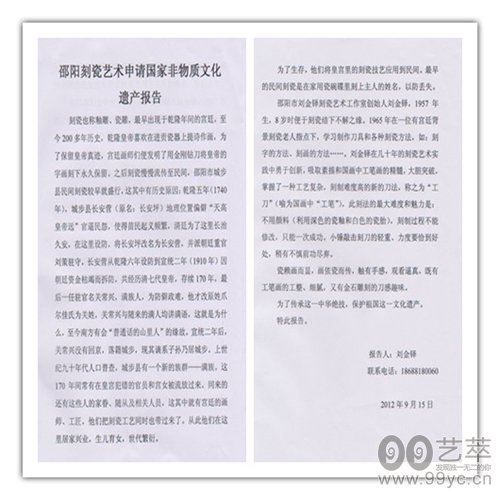

但是,刻瓷的历史在邵阳出现了一个转折。—— 乾隆六年(1740年),为了镇压苗民起义,朝廷在邵阳的城步县设立“长安营”,派军队驻守,一直到宣统二年(1910年)才撤防。这170年间,不断有朝廷的官员和随从被流放过来,其中就有宫廷的画师和工匠,他们带来了京城的刻瓷工艺,在城步居家兴业、世代繁衍。为了生存,他们把宫廷里的瓷雕技艺应用到民间,最早的宝庆刻瓷就是在家用瓷器上刻上主人的姓名,以防丢失。

传承刻瓷艺术的民间艺人刘金铎,1957年生于邵阳市,他的父母都是祖传的刻瓷艺人,祖上还曾在宝庆城里开过刻瓷店。1965年,年仅8岁的他就跟随父母开始学习制作刀具和刻瓷的各种基本技法,在此期间,还曾经得到过一位有着宫廷背景的刻瓷老艺人的指点。20岁时,他向著名美术教育家陈西川系统地学习绘画。1978年他参加工作后爱上了摄影,85年辞职后参加了湖南师大美术系艺术设计专业的函授。1987年他重操旧业,开始了刻瓷艺术人生。在此期间,他还专程到山东淄博向北派刻瓷大师张明文拜师求艺。由于天资聪颖,又勤奋努力,他不但自己成了刻瓷行业的佼佼者,还开办了刘金铎艺术工作室,先后培养了4个徒弟。

刘金铎将深厚的美术绘画功底运用于釉雕,在20多年的艺术实践中,不但继承了传统的刻瓷技法,而且还勇于创新求精。他吸收西洋素描画和中国工笔画的精髓,同时又借鉴中国商、周时期的玉雕游丝刀法,大胆突破,掌握了一种工艺复杂、难度高超的新的刻瓷刀法,称之为“工刀”(比喻为国画中的“工笔”),也叫“游丝点刀法”。

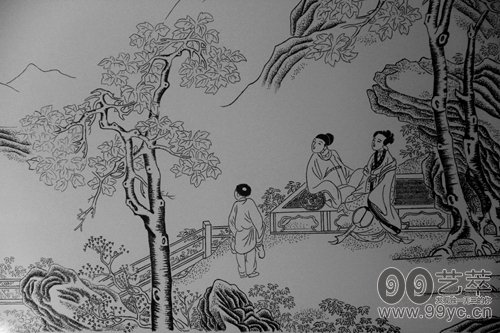

《蝶恋花》局部放大效果照

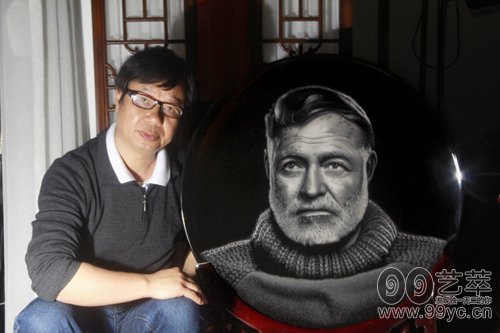

工艺美术行业都知道,创作人物肖像作品形似不易,神似更难。而使用这种新刀法进行釉雕錾刻,能够让肖像生动逼真,人物的眼神、皮肤的肌理、毛发质感的表现,都恰到好处,神形兼备,仿若摄影,充分地表现出作品人物的内心世界,达到超写实主义的艺术效果,令人叹为观止。此刻法的最大难度和魅力是:不使用任何颜料,仅利用深色的瓷釉和白色的瓷胎;刻制的过程不能修改,只能一次成功,小锤敲击刻刀的轻重和力度都必须要恰到好处,稍有不慎就会前功尽弃。

他最为擅长的是在光亮、坚硬的深色瓷器(尤其是纯黑瓷盘)的釉面上用写实的手法錾刻人物肖像。不加任何着色,完全利用黑釉色的厚薄、疏密来表现肖像的明暗、层次和立体变化,充分发挥黑瓷盘釉色强烈的反差,使得创作的人物肖像作品产生出独特的“瓷上素描”艺术效果,既有工笔国画的工整细腻,又有金石雕刻的刀感趣味,具有极强烈的视觉冲击力。

刻瓷的时候,是用各种形状的錾子加小锤子,在各种形状的单色瓷器上,施以錾、刻、镌等技法,左手的拇指、食指和中指握錾,右手执锤,使用腕力,动作有节拍,用力均匀,两手的配合默契协调,看着就是一种美的享受。刻瓷是以“瓷”为本,在瓷釉面上施艺,必须有中国画的功力和气韵,即使是在薄如白纸的瓷胎上堑刻,也必须具备“触有手感、观有笔墨”的技艺效果。所以不论是观看刻瓷的过程,还是欣赏刻瓷作品,都具有极高的艺术鉴赏价值。

“瓷赖画而显;画依瓷而传”—— 现在的刘金铎,不但正在将“宝庆刻瓷”申报为第三批市级非物质文化遗产项目,而且在邵阳职业技术学院和市特殊教育学校都开办了宝庆刻瓷技艺培训专业,同时还筹建宝庆刻瓷作品陈列室,“宝庆刻瓷”迎来了艺术和传承的双重春天!

本文编辑:铁打的宝庆

相关内容

- 雅洁赛玉的宝庆竹刻(2017-06-14)

- 从宝庆会馆到湘商崛起(2017-07-15)

- 灿烂辉煌的宝庆民间艺术 (2017-07-15)

- 邵商文化——从“宝庆码头”到“大河西城”!(2017-07-16)

- 毛板船与宝庆码头(2017-07-16)

- 丹青妙绘下的宝庆十二景(2017-07-17)

- “纸糊的长沙,铁打的宝庆” (2017-08-05)

湘公网安备 43010402000822号

湘公网安备 43010402000822号