音乐大师贺绿汀故居已是破败不堪

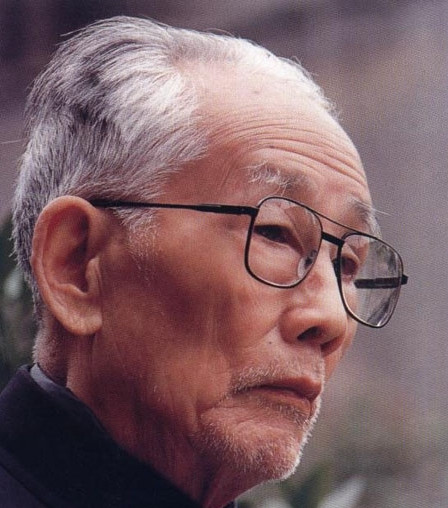

-----一代音乐宗师贺绿汀

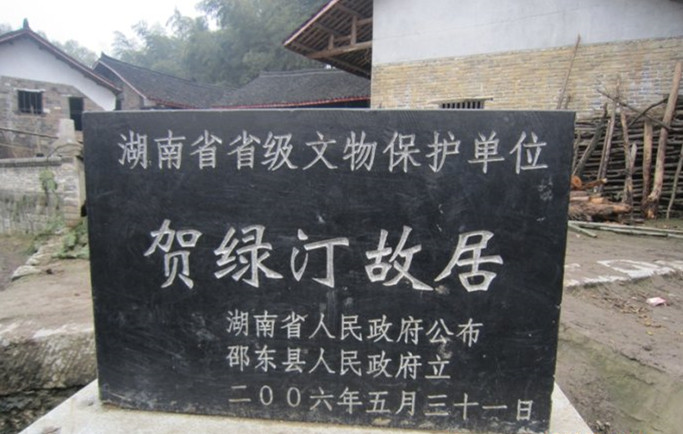

但慕名前往后,笔者却被眼前的景象惊呆了----如果不是一旁的石碑上写着“湖南省省级文物保护单位贺绿汀故居”几个字,你根本无法想像,这就是那位曾经在中国音乐史上赫赫有名、并被称为“中国乐坛不倒的旗帜”的音乐巨人贺绿汀的故居(见图)。于是,心情立时黯然神伤起来,怎么也高兴不起来。

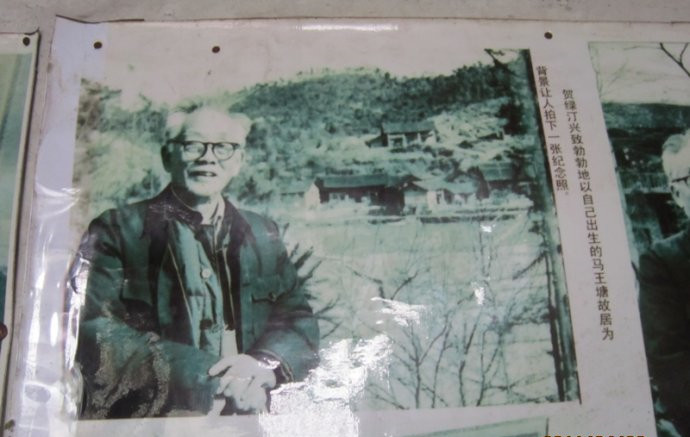

-----贺绿汀兴致勃勃地以自己的故居为背景拍下的照片,如今已被涂抹得面目全非。

这位谪亲告诉笔者,贺绿汀十分惦念与关心故乡,因为这里的奇山秀水给了他丰富的灵感和罕见的天赋。新中国成立后,曾先后四次回到故乡寻亲访友,拜谒祖先。但他的故居虽然在2006年5月已被列为湖南省重点保持文物,但除了有关部门曾因为纪念贺绿汀诞辰100周年有活动而翻修了其中两间房子外,一直没有对故居进行实质性的修缮和保护,由于年久失修,房子岌岌可危,加之交通也不是很方便,所以平时游客很少,只有偶尔才有一些文人墨客前来参观,但大数看到这样子都很感叹,一些人走时不停地摇头表示失望。

没有维修费用也是导致贺绿汀故居现状惨落的原因。据有关人士介绍,维修要遵循原有建筑风格,所需的杉木、土砖、瓦片等等,都需要定做,而木雕、石雕等全为手工技艺。现在在邵东,年轻人都去作生意了,这些手艺大多已经失传。如果要去省城或那些专门搞古建筑的单位去请,费用就不是一般人所能承受得起了。

贺绿汀是何许人也?

想必稍稍年长一点的人都还记得这样的旋律:“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人;我们都是飞行军,哪怕那山高水又深……”这是贺绿汀于1937年在山西临汾城郊的八路军办事处创作的抗日战歌《游击队之歌》。这首歌曲在一次八路军总司令部的高级将领会议上首次演出后,随即迅速传遍大江南北。朱德总司令等领导人一致赞扬说:战士需要这样的歌。

贺绿汀1903年7月出生在湖南邵东县九龙岭镇新庵塘村的一个贫苦农民家庭。1926年加入中国共产党,1931年考入上海国立音乐专科学校。在校时既以《牧童短笛》和《摇篮曲》获得一等奖和二等奖而一举成名。此后他为影片《马路天使》谱写的《四季歌》、《天涯歌女》两支歌,成为家喻户晓的经典作品,今天的人们仍然耳熟能详。

抗战期间,他除了在煤油灯下创作了《游击队之歌》外,还创作了《全面抗战》、《上战场》、《弟兄们拉起手来》、《保家乡》、《中华儿女》、《胜利进行曲》、《还我河山》等充满战斗热情的歌曲,毛泽东称赞他的《游击队歌》写得好。解放战争期间,他任中央管弦乐团团长、华北人民文工团副团长、中央音乐学院副院长。他创作的《前进,人民的解放军》、《新民主进行曲》、《新中国的青年》,成为人民解放战争中嘹亮的战歌。

新中国成立后,他回到母校上海音乐学院,一直担任院长,并担任中国音协副主席,为国家培养初、中、高级优秀音乐人才。他总结长期从事音乐创作的经验,著有《我对戏曲音乐改革的意见》、《论音乐的创作》、《民族音乐问题》,出版了《贺绿汀歌曲选》、《贺绿汀合唱曲选集》、《贺绿汀管弦乐曲7首》、《贺绿汀音乐论文选集》等书。

贺绿汀是杰出的人民音乐家、著名的作曲家、音乐教育家和音乐理论家。他一生创作了260余首歌曲。其美妙的旋律,动人的音符,流淌在人民的心里,留在中华民族优秀的文化宝库之中。1999年4月27日贺绿汀病逝后,一副挽联这样写道:“牧笛扬华音,战歌壮国魂,灿烂乐章谱春秋,满腔赤子心;真言荡浊流,铁骨傲鬼神,浩然正气耀日月,一身报国情。” 这是对他一生最好的写照。

众所周知,名人故居存储着不可再生的人文生态以及人们记忆中最为深刻的“人”与“灵魂”的生命遗迹。然而在经济的快速发展中,这些弥足珍贵的东西却被有意无意地遗忘甚至抹去。究竟为何他们会沦落至此?

笔者认为,贺绿汀故居是湖南邵东乃至湖南一个具有深厚文化底蕴的标志性的珍贵文物,是当地不可多得的文化资源,也是一个对下一代进行革命传统或励志教育的不可多得的爱国主义基地,具有极高的保存价值,也事关当地政府的形象。期望此文能引起有关部门的高度重视,并能对这个名人故居进行修缮与保护。

贺绿汀的主要作品----

《游击队歌》:游击队歌作于1937年。当时,贺绿汀随上海文化界救亡演剧队从事巡回抗日宣传工作,1937年底到达山西临汾,在八路军办事处创作了这首献给八路军全体将士的歌曲。歌曲在八路军总部高级将领会议的一次晚上上首演,随即迅速流传到全国各地。这首进行曲风格的歌曲音乐形象鲜明生动,曲调生动流畅,歌词通俗易懂,表现了游击队战士在艰苦的斗争环境中依然保持昂扬的斗志和必胜的信念,问世近半个世纪以来,历久不衰,始终深受国内外群众的喜爱。

《四季歌》:原为影片《马路天使》的插曲。1937年由贺绿汀根据苏南民歌改编。影片中由著名影星“金嗓子”周璇演唱。影片上映后,此曲便不胫而走,迅速流传开来。歌曲的旋律婉转秀丽,富于江南韵味,但这秀丽的旋律却包蕴了一个严酷的主题。歌曲以四季景物的变化,含蓄的反衬一个少女的不幸遭遇。由于日本帝国主义的侵略,少女被迫从北方流浪到南方,故乡、父母和正在前方同侵略军作战的情郎,时时引起少女的伤感和无限的思念。

《牧童短笛》:作于1934年,原为钢琴独奏曲。乐曲采用三段体结构。第一段犹如一幅淡淡的水墨画,一个牧童骑在牛背上悠闲地吹着笛子,在田野里漫游,天真无邪的神情令人喜爱。可是说这是作者童年生活的自我写照。中段是传统的民间舞蹈,用欢快的节奏和旋律写成。第三段是第一段的再现。这首乐曲具有浓郁的民族风味,是中国近代钢琴音乐的一个创造性的典范。当年正在上海国立音专求学的贺绿汀以此曲参加俄国作曲家亚历山大·齐尔品举办的“征求中国风味的钢琴曲”比赛,获得一等奖。此后齐尔品把这首钢琴曲带到欧洲演奏并在日本出版。

《晚会》:原名《闹新年》,是贺绿汀在1934年创作的一首钢琴曲,1940年改编为管弦乐曲,并通过电台对苏联播出,深获好评。1943年作者在延安对乐曲作了修改。1949年作者把自己的六首作品编成一部管弦乐组曲,《晚会》为其中一首。乐曲如标题所示,描绘了人们欢天喜地举行晚会庆祝胜利的情景。全曲共分为六段,后三段是前三段的反复。在第三段中,作者巧妙地运用了中国民间锣鼓的节奏,使欢乐的情绪达到高潮。

《嘉陵江上》:作于1939年,原为贺绿汀为作家端木蕻良的抒情诗《嘉陵江上》谱写的一首女中音独唱。歌曲以第一人称写成,表现抗日战争时期一个东北难民在四川嘉陵江边流浪的心境。全曲共分两段,第一段是主人公对往事的追忆,由于日本帝国主义的入侵,使她失去了田舍、家人和牛羊,被迫由东北流浪到嘉陵江边,不再有欢笑和梦想。第二段的情绪由沉痛转为激昂,表达了主人公决心冒着敌人的枪弹和刺刀打回老家收复失地的决心。

《摇篮曲》:作于1934年,原为钢琴独奏曲。乐曲采用三段体结构。第一段以优美动听、真挚纯朴的曲调,描绘母亲在婴儿的摇篮边,轻轻地吟唱摇篮曲,轻拍着心爱的孩子入睡的情景,给你以温暖之感。第二段仿佛描写母亲因为想到孩子未来的生活情景而心潮澎湃、激动的心情。表现了母爱的伟大!第三段是第一段的再现,把婴儿平静地进入梦乡的意境描绘得十分形象。当年正在上海国立音专求学的贺绿汀以此曲参加俄国作曲家亚历山大·齐尔品举办的“征求中国风味的钢琴曲”比赛,获得二等奖。后来作者曾把它改编为大提琴独奏曲。

本文编辑:铁打的宝庆

湘公网安备 43010402000822号

湘公网安备 43010402000822号